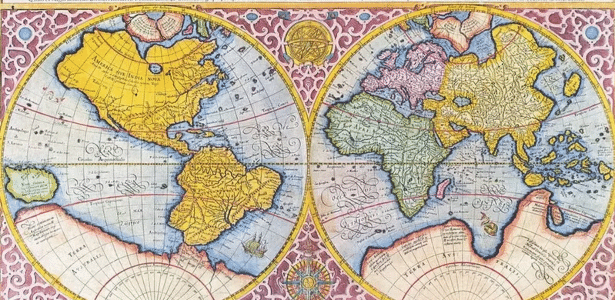

Há quase 500 anos, o cartógrafo flamengo Gerardus Mercator produziu um dos mapas mais importantes do mundo.

Certamente não foi a primeira tentativa de se criar um atlas mundial, e tampouco era particularmente preciso: a Austrália está ausente, e as Américas estão apenas esboçadas.

Desde então, os cartógrafos produziram versões cada vez mais precisas desse nosso arranjo continental, corrigindo os erros de Mercator, assim como os vieses entre hemisférios e latitudes criados por sua projeção.

Mas o mapa de Mercator, junto a outros produzidos por seus contemporâneos do século 16, revelou uma imagem verdadeiramente global das massas terrestres do nosso planeta — uma perspectiva que, desde então, povoa a mente das pessoas.

O que Mercator não sabia é que os continentes nem sempre foram organizados desta maneira. Ele viveu cerca de 400 anos antes de a teoria das placas tectônicas ser confirmada.

Ao olhar para a posição dos sete continentes em um mapa, é fácil supor que são fixas. Durante séculos, os seres humanos têm travado guerras e selado acordos de paz para conquistar esses territórios, supondo que a terra deles — e de seus vizinhos — sempre esteve e sempre estará lá.

Da perspectiva da Terra, no entanto, os continentes são folhas à deriva em um lago. E as preocupações humanas são uma gota de chuva na superfície da folha.

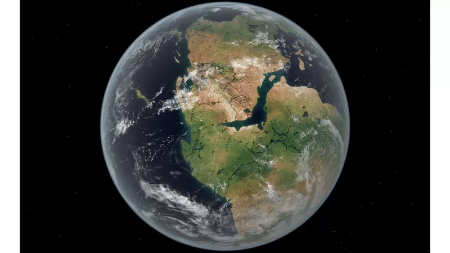

Os sete continentes já estiveram reunidos em uma única massa, um supercontinente chamado Pangeia. E, antes disso, há evidências de outros que remontam a mais de três bilhões de anos: Panótia, Rodinia, Columbia/Nuna, Kenorland e Ur.

Os sete continentes já foram uma única massa de terra, um supercontinente chamado Pangeia

Imagem: Getty Images

Os geólogos sabem que os supercontinentes se dispersam e se juntam em ciclos: estamos na metade de um agora.

Então, que tipo de supercontinente poderia existir no futuro na Terra? Como as massas terrestres que conhecemos hoje vão se reorganizar no longo prazo?

Há pelo menos quatro trajetórias diferentes possíveis pela frente. E elas mostram que os seres vivos da Terra um dia residirão em um planeta muito diferente, que mais parece um mundo alienígena.

Para o geólogo João Duarte, da Universidade de Lisboa, em Portugal, o caminho para explorar os futuros supercontinentes da Terra começou com um evento incomum no passado: um terremoto que sacudiu Portugal numa manhã de sábado em novembro de 1755.

Foi um dos terremotos mais poderosos registrados nos últimos 250 anos, com um total de 60 mil mortos e provocando um tsunami no Oceano Atlântico. Mas o que fez dele particularmente estranho foi sua localização.

“Não deveria haver grandes terremotos no Atlântico”, diz Duarte. “Foi estranho.”

Ilustração do terramoto de Lisboa de 1755

Imagem: Getty Images

Terremotos dessa magnitude geralmente acontecem em (ou perto de) grandes zonas de subducção, em que as placas oceânicas mergulham sob os continentes, sendo derretidas e consumidas no manto quente. Envolvem colisão e destruição.

O terremoto de 1755, no entanto, aconteceu ao longo de uma borda “passiva”, em que a placa oceânica subjacente ao Atlântico se transforma suavemente nos continentes da Europa e da África.

Em 2016, Duarte e seus colegas propuseram uma teoria para o que poderia estar acontecendo: as “costuras” entre estas placas podem estar se desfazendo e uma grande ruptura pode estar se aproximando.

“Pode ser uma espécie de mecanismo infeccioso”, explica. Ou como o vidro se fragmentando entre dois pequenos orifícios no para-brisa de um carro.

Se for isso mesmo, uma zona de subducção poderia estar prestes a se espalhar do Mediterrâneo ao longo da África Ocidental e talvez até a Irlanda e o Reino Unido, gerando vulcões, formação de montanhas e terremotos nessas regiões.

Duarte percebeu que, se isso acontecer, pode levar, num futuro distante, ao fechamento do Atlântico. E se o Pacífico continuar a encolher também — o que já está acontecendo ao longo do “Anel de Fogo” que o rodeia —, um novo supercontinente acabaria se formando.

Ele o chamou de Aurica, porque as antigas massas de terra da Austrália e das Américas ficariam em seu centro.

Seria algo assim:

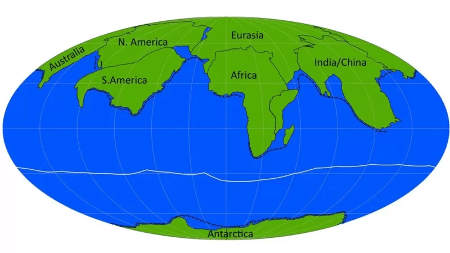

Aurica, o supercontinente que poderia se formar se o Atlântico e o Pacífico fechassem

Imagem: Davies et al

Depois que Duarte publicou sua proposta sobre a Aurica, ele se perguntou sobre outros cenários futuros. Afinal, a sua não era a única trajetória de supercontinente que os geólogos haviam proposto.

Ele começou então a conversar com o oceanógrafo Matthias Green, da Universidade de Bangor, no País de Gales. Os dois perceberam que precisavam de alguém com habilidades computacionais para criar modelos digitais.

“Essa pessoa tinha que ser alguém um pouco especial, que não se importasse de estudar algo que nunca aconteceria em escalas de tempo humanas”, explica.

Acabou sendo sua colega Hannah Davies, outra geóloga da Universidade de Lisboa.

“Meu trabalho consistia em transformar desenhos e ilustrações de geólogos do passado em algo quantitativo, georreferenciado e em formato digitalizado”, diz Davies.

A ideia era criar modelos que outros cientistas pudessem desenvolver e aperfeiçoar.

Mas não foi simples. “O que nos deixava nervosos é que é um tema incrivelmente blue sky (em que as aplicações do “mundo real” não são imediatamente aparentes). Não é o mesmo que um artigo científico comum”, afirma Davies.

“Queríamos dizer: ‘Ok, entendemos muito sobre as placas tectônicas depois de 40 ou 50 anos (de pesquisas científicas). E entendemos muito sobre a dinâmica do manto e todos os outros componentes do sistema. Até onde podemos levar esse conhecimento para o futuro?'”

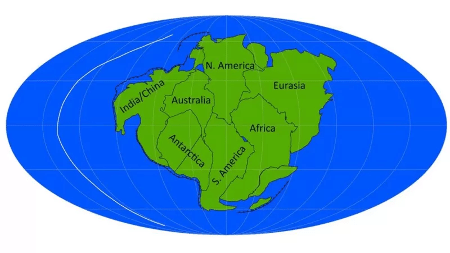

Isso levou a quatro cenários. Além de delinear uma imagem mais detalhada da Aurica, eles exploraram três outras possibilidades, cada uma delas projetando o futuro cerca de 200 a 250 milhões de anos a partir de agora.

A primeira foi o que poderia acontecer se o status quo continuar: o Atlântico permanece aberto, e o Pacífico fecha. Nesse cenário, o supercontinente que se formará vai se chamar Novopangeia.

“É o mais simples e mais plausível com base no que entendemos agora”, diz Davies.

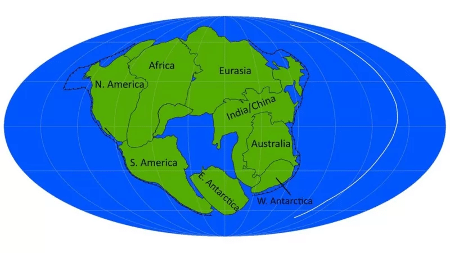

A Novopangeia se formará se a atividade tectônica conhecida hoje continuar sem surpresas

Imagem: Davies et al

No entanto, também pode haver eventos geológicos no futuro que levem a arranjos diferentes.

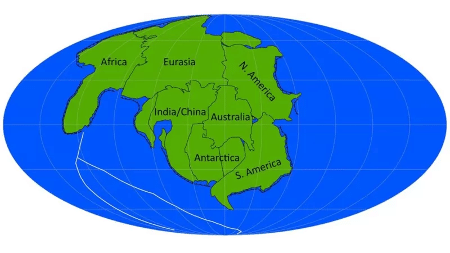

Um exemplo é um processo chamado “ortoversão”, em que o Oceano Ártico se fecha, e o Atlântico e o Pacífico permanecem abertos.

Isso muda as orientações dominantes da expansão tectônica, e os continentes se movem para o norte, todos dispostos ao redor do Polo Norte, exceto a Antártida.

Neste cenário, um supercontinente chamado Amásia se forma:

Se a Amásia se formar, é porque os continentes se deslocaram para o norte

Imagem: Davies et al

Finalmente, também é possível que a expansão do fundo do mar no Oceano Atlântico possa desacelerar. No meio do oceano, há uma crista gigante que divide duas placas, atravessando a Islândia até o Oceano Antártico. Aqui, uma nova litosfera está se formando, como uma esteira rolante.

Se essa expansão diminuir ou parar, e se uma nova borda de placas de subducção se formar ao longo da costa leste das Américas, teremos um supercontinente chamado Pangeia Ultima, que parece um enorme atol:

A Pangeia Ultima seria cercada por um grande oceano, mas teria um mar no seu interior

Imagem: Davies et al

Estes quatro modelos digitais agora significam que os geólogos têm uma base para testar outras teorias.

Por exemplo, os cenários podem ajudar os cientistas a entender os efeitos de diferentes arranjos supercontinentais nas marés, assim como no clima num futuro distante — como seria o clima em um mundo com um enorme oceano e uma massa terrestre gigante?

Para simular o clima de um supercontinente, “não dá para usar os modelos do IPCC [Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas], porque não foram feitos para isso”, diz Duarte.

“Você não consegue mudar as variáveis do tipo).”

As simulações dos futuros supercontinentes da Terra também podem servir como um indicador para compreender o clima dos exoplanetas.

“A Terra do futuro é completamente alienígena”, diz Davies. “Se você estivesse em órbita sobre a Aurica, ou a Novopangeia, provavelmente não reconheceria como sendo a Terra, mas sim outro planeta com cores semelhantes.”

Essa ideia levou o trio a colaborar com Michael Way, físico do Instituto Goddard para Estudos Espaciais da Nasa, a agência espacial americana. Ele e seus colegas se dedicam a estudar climas em mundos alienígenas por meio de simulações das variações do nosso ao longo do tempo.

“Não temos tantos exemplos de como pode ser um clima temperado. Bem, temos um exemplo para ser honesto: a Terra, mas temos a Terra ao longo do tempo”, diz Way.

“Temos os cenários do passado, mas ao avançar para o futuro e usar estes maravilhosos modelos tectônicos para o futuro, isso nos dá outra combinação para adicionar à nossa coleção.”

Você precisa desses modelos porque pode ser difícil saber o que procurar ao analisar de longe exoplanetas potencialmente habitáveis.

Que tipo de configuração continental os mundos alienígenas podem ter?

Imagem: Getty Images

Idealmente, você quer saber se um planeta tem um ciclo de supercontinente, porque a presença de vida e placas tectônicas ativas podem estar entrelaçadas. O arranjo continental também poderia afetar a probabilidade de haver água em estado líquido.

Através das lentes dos telescópios, não dá para ver os continentes, e a composição atmosférica só pode ser inferida. Assim, modelos de variações climáticas poderiam revelar algum sinal indireto que os astrônomos poderiam detectar.

A simulação de Way dos climas dos supercontinentes — que levou meses usando um supercomputador — revelou algumas variações impressionantes entre os quatro cenários.

A Amásia, por exemplo, levaria a um planeta muito mais frio do que o resto. Com a terra concentrada em torno do Polo Norte, e os oceanos menos propensos a transportar correntes quentes para latitudes mais frias, as camadas de gelo se acumulariam.

O clima na Aurica, em contrapartida, seria mais ameno, com o interior seco, mas costas parecidas com as do Brasil de hoje, com mais água em estado líquido.

Um planeta com uma configuração continental diferente teria um outro tipo de clima

Imagem: Getty Images

É útil saber tudo isso porque se um exoplaneta semelhante à Terra tem placas tectônicas, não saberemos em que etapa do ciclo do supercontinente se encontra atualmente e, por isso, precisaremos saber o que procurar para inferir sua habitabilidade.

Não devemos supor que as massas terrestres vão se dispersar, no meio do ciclo, como as nossas.

Quanto ao futuro do nosso próprio planeta, Davies reconhece que os quatro cenários de supercontinentes que eles simularam são especulativos, e pode haver surpresas geológicas imprevistas que mudem o resultado.

“Se eu tivesse uma máquina do tempo para ver, não ficaria surpresa se, em 250 milhões de anos, o supercontinente não se parecesse em nada com nenhum desses cenários. Há muitos fatores envolvidos”, diz ela.

No entanto, o que se pode dizer com certeza é que as massas terrestres que damos hoje como certas um dia vão se reorganizar em uma configuração inteiramente nova.

Países que outrora estiveram isolados uns dos outros, serão vizinhos próximos. E se a Terra ainda abrigar seres inteligentes, eles poderão viajar entre as antigas ruínas de Nova York, Pequim, Sydney e Londres sem nunca ver um oceano.